La historia secreta detrás de las flores de las monjas coronadas

Simón Granja Matias

El techo del Museo Santa Clara es un galeón invertido que navega sobre el cielo infinito, cargando un jardín de flores doradas. Aunque parece inmóvil, lo impulsan la propia rotación de la Tierra y el movimiento del sistema solar a través del universo. O al menos así lo imagina María Constanza Toquica Clavijo, directora de los museos Santa Clara y Colonial.

“Este techo abovedado es una metáfora del jardín interior que las monjas debían cultivar durante su vida de clausura”, explica la historiadora mientras observa el mismo techo que contemplaron, siglos atrás, las monjas clarisas antes de su muerte.

Un aparente oxímoron que cobra sentido si se entiende que ellas dedicaron la vida a cultivar ese jardín interior, preparándose para encontrarse con Dios. Un momento tan trascendental que sus hermanas quisieron perpetuar en el tiempo por medio de retratos que hoy conforman la colección de monjas coronadas.

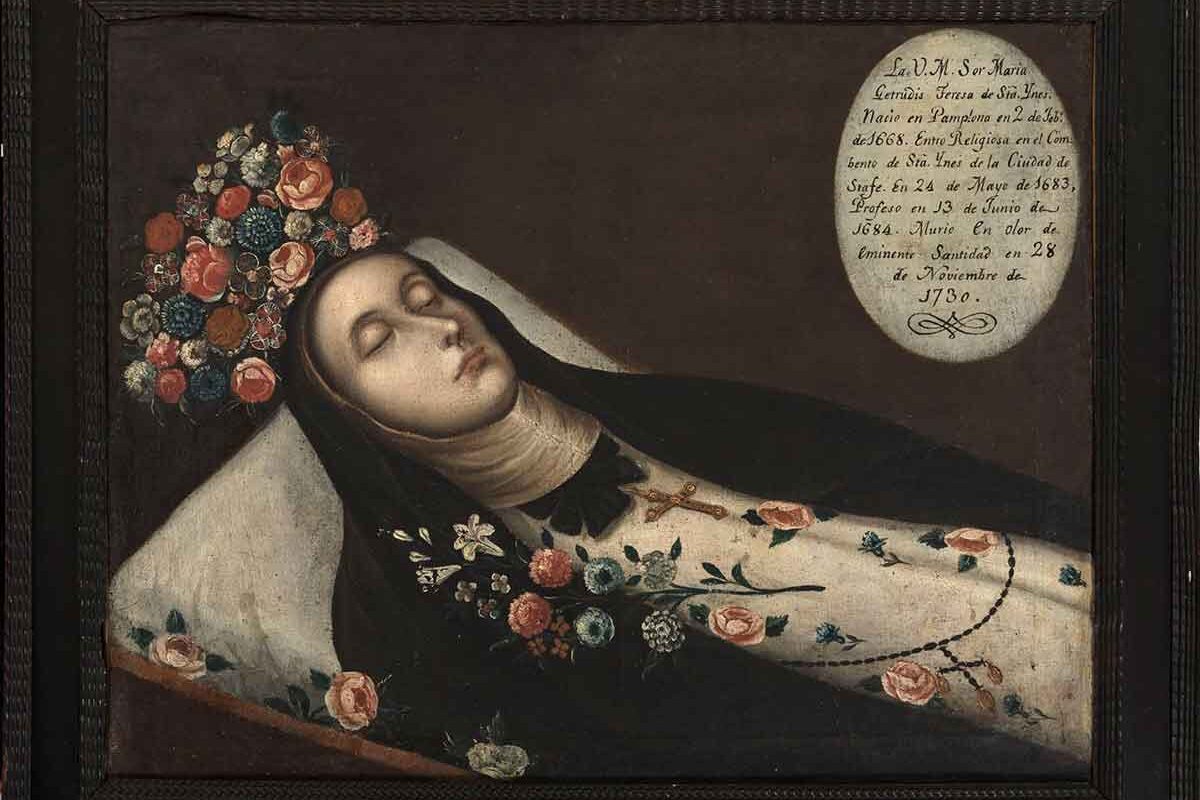

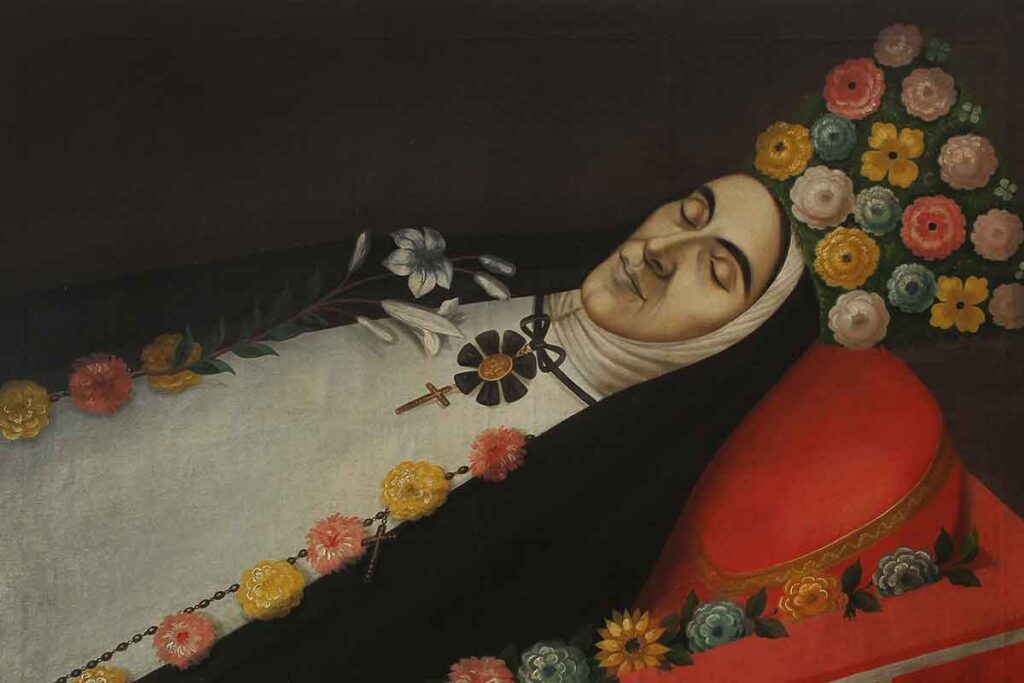

Estas imágenes no eran simples retratos, sino representaciones con un significado espiritual: simbolizaban el tránsito de la monja a la vida eterna y su unión definitiva con Cristo. Aunque en México y Perú también se hicieron este tipo de retratos, en Colombia la mayoría de las imágenes eran post mortem, lo que las hace únicas en la región.

Toquica explica que la idea de imaginar este techo estrellado como un galeón tiene una razón de ser: la bóveda de cañón está construida a dos aguas con carpintería de lo blanco, una técnica del arte mudéjar que los españoles aprendieron del mundo árabe y emplearon en la construcción de los galeones con los que atravesaron el Atlántico. De ahí la idea de este techo como una embarcación al revés, una embarcación cargada de metáforas porque, además de representar el estilo barroco, también simboliza la vida de las monjas de clausura: por fuera, austeridad, solo piedra; por dentro, riqueza.

La forma de cultivar ese jardín interior se daba a partir de la clausura, de no mirar aquello que pudiera deleitarlas, de no consentir los sentidos. “Por ejemplo, a los mamos de la Sierra Nevada, cuando son niños, los encierran en cuevas para que encuentren la luz interior. Algo similar es la clausura de las monjas”, dice Toquica.

Y como un jardín que florece, esa clausura culminaba en su fin último: la muerte. Por esto, a aquellas religiosas que lograban llevar una vida de virtud se las retrataba con flores. Su corazón florecía.

El resultado de ese florecer se encuentra en forma de una colección de retratos de monjas en su lecho de muerte, pintados entre los siglos XVII y XIX y hoy bajo resguardo del Banco de la República. Es la colección más grande de este tipo que se tiene registrada en el mundo hasta la fecha. En total, está conformada por 46 pinturas que corresponden a cuatro conventos virreinales: concepcionistas de Santafé (10 pinturas), clarisas de Santafé (16 pinturas), dominicas de Santafé —más conocidas como Las Inesitas (19 pinturas)— y carmelitas descalzas de Popayán (1 pintura). Todas comparten características similares. Se puede apreciar que el artista retrató a las religiosas tal como estaban en el momento de su muerte, sin embellecimientos ni arreglos. Algunas muestran un leve bozo, arrugas, lunares y expresiones post mortem. Un detalle común en todas son las flores que las acompañan y que, según una investigación reciente de la Universidad de los Andes, encierran más mensajes de los que a simple vista podríamos percibir.

Imaginemos por un momento que estamos en el siglo XVIII, en el virreinato de la Nueva Granada. La corona española aún controla lo que sucede en estas tierras y la religión católica rige el orden de la sociedad. En Santafé de Bogotá, en el interior del convento de Santa Clara, el ambiente es solemne: ha muerto una religiosa. Las cortinas que cubren la reja del coro bajo y resguardan la clausura están corridas, una rareza que solo ocurre en momentos especiales. Las hermanas llevan el cuerpo de la monja fallecida, cuyo rostro plácido mira hacia el techo estrellado. La colocan en la sala de profundis, donde la velarán. Le ponen su corona de flores y palmas, también conocidas como cetros o ramos florales. Estos símbolos únicamente los pueden portar los mártires y los niños que murieron bautizados, sin haber cometido pecado.

Llaman al pintor, quien solo tendrá tres días para plasmar ese instante en su obra.

La mano detrás de la flor

“Se dice que algunos artistas sentían un profundo respeto e incluso temor al retratar a las religiosas, pues no solo plasmaban su imagen, sino también el significado de su vida y su tránsito a la eternidad”, comenta Laura Zarta, jefe de la sección técnica y curatorial de la Unidad de Arte y Otras Colecciones del Banco de la República, mientras camina por la exposición “Paraísos y jardines” en el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU), frente a 7 de las 46 piezas que la componen. Otras obras se encuentran exhibidas en el Museo Casa de la Moneda, y el resto permanece en la reserva del Banco.

La curadora explica que es posible que algunas religiosas hayan participado en la elaboración de estos retratos, aunque la mayoría se hicieron en talleres gremiales. En Colombia, se destacan pintores como Victorino García Romero, autor del retrato de sor Josefa de la Concepción, al igual que José Miguel Figueroa y Manuel Merchán Cano, quienes también dejaron su firma en algunas obras. Sin embargo, la mayoría de estos retratos son anónimos, pues en la época virreinal no era común destacar la autoría de las pinturas religiosas.

Para exponer las pinturas y garantizar su conservación, el Banco de la República lanzó una convocatoria en busca de un restaurador que pudiera recuperar la colección proveniente del monasterio de santa Inés de Montepulciano, en Bogotá. Fue entonces cuando apareció María Cecilia Álvarez-White, una reconocida restauradora colombiana. De hecho, ella había restaurado ocho pinturas sobre la vida de santa Inés, que pertenecían a las monjas inesitas y que se recuperaron para el Museo Colonial.

Ante la oportunidad de trabajar con esta nueva serie, Álvarez-White emprendió la restauración. “Son muy pocas las series que tenemos en nuestro arte colonial, y en este caso se trataba de un conjunto significativo de cuadros. Entonces pensé que era fundamental tomar muestras para hacer análisis de laboratorio, sacar radiografías y explorar la posibilidad de establecer la autoría”, explica. Para ello, contó con la colaboración del doctor Hernando Morales, médico radiólogo apasionado por el arte.

En cuanto al estado de conservación de las pinturas, Álvarez-White señala que “un buen número de ellas se hallaban en pésimas condiciones. En algunos casos les habían hecho arreglos con buenas intenciones, pero con escaso conocimiento”. Algunas presentaban pérdidas de tela con pintura, mientras que otras tenían refuerzos o reentelados de baja calidad en el reverso. La recuperación de estas piezas fue un proceso complejo, pero se logró con éxito, siempre con el principio fundamental de la restauración: el respeto por el original.

Para llevar a cabo la restauración de manera rigurosa, era necesario conocer a fondo el proceso de elaboración de estas pinturas: los materiales utilizados, las técnicas empleadas y los pigmentos presentes. Además, Álvarez-White encontró en este proyecto la oportunidad de profundizar en la historia de una serie que permite comprender mejor una época, un estilo de vida como el de la clausura, un género pictórico y un fenómeno propiamente santafereño. Por lo anterior, decidió convocar a un equipo interdisciplinario que se dedicara a investigar la historia de estos retratos.

Las flores hablan de ciencia

“Es una maravilla encontrar una colección de retratos así; no se han conservado en otros contextos”, señala David Cohen, conservador-restaurador y profesor de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, mientras explica el proceso de investigación en el Laboratorio de Estudios de Artes y Patrimonio (LEAP) de dicha universidad. En el estudio se recurrió a análisis morfológicos de cortes estratigráficos —cortes milimétricos que permiten observar las capas de la obra—, análisis de pigmentos, fotografía infrarroja, entre otras técnicas que descomponen estas pinturas desde su materialidad.

El resultado de esta investigación se publicará en la revista Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en México, con el título “Miles de flores. Monjas coronadas del monasterio de santa Inés de Montepulciano de Bogotá”. Detrás del estudio están David Cohen y Mario Ómar Fernández, del LEAP y la Vicerrectoría de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes, en conjunto con la investigadora María Cecilia Álvarez-White.

Más allá de la rigurosidad del estudio, los hallazgos resultan reveladores. A medida que avanzaban en la investigación, surgieron patrones tanto de similitudes como de diferencias. Comenzaron a aparecer carteles que no están a simple vista y flores ocultas bajo otras visibles en la superficie. “Cuando uno entiende lo que significan estos retratos para esas comunidades, comprende que son obras de arte maravillosas y que constituyen un patrimonio de gran valor que nos habla de una vida”, explica el experto.

Uno de los hallazgos más intrigantes surgió con la fotografía infrarroja: en varias de las pinturas, las coronas no formaban parte del programa pictórico original, particularmente en aquellas anteriores al siglo XIX. “En varias obras se pudo apreciar que las coronas se agregaron después de haber configurado la imagen de la religiosa”, se dice en el estudio.

En los retratos de monjas del siglo XVIII se muestran coronas con flores geométricas organizadas en un marco circular, del que se desprenden varios radios para formar la circunferencia. Un ejemplo destacado es el retrato Monja dominica, el único de la serie cuya corona está compuesta exclusivamente por estos motivos florales.

Más que un simple recurso creativo, estas formas geométricas corresponden a objetos reales dentro de una tradición artesanal. De hecho, en el retablo del Pesebre del Museo de Arte de Monguí (Colombia) se pueden observar flores artificiales similares, probablemente elaboradas por monjas de clausura.

Las coronas en estos retratos representan flores artificiales de hilo o tela, remplazadas con el tiempo por flores más figurativas y realistas. Esta evolución se percibe hacia finales del siglo XVIII en retratos como los de sor Clara del Corazón de Jesús y sor María Catarina del Niño Jesús, en los que se aprecia una transición hacia representaciones florales más detalladas. En el siglo XIX, las flores artesanales desaparecen por completo y dan paso a especies botánicas representadas con gran precisión.

Este cambio responde a una transformación en la pintura de la Nueva Granada. Según la investigación, en el siglo XVIII se impuso una nueva manera de relacionarse con la naturaleza, influenciada por el desarrollo del pensamiento científico y la necesidad de observar, entender y clasificar el mundo.

Las expediciones científicas de la época permitieron conocer el continente americano como nunca antes. Al respecto, Cohen explica lo siguiente: “Es un tema fascinante que en Colombia se evidencia con la Expedición Botánica. Pero aún falta más investigación. ¿Cuál fue su impacto real en el arte? Apenas estamos rascando la superficie. Hay elementos evidentes, pero otros comienzan a revelar conexiones más profundas, como las flores en los retratos de las monjas coronadas”.

Tras un breve silencio, Cohen reflexiona: “La gran conclusión de esta investigación es que las pinturas son un proceso. Hoy tendemos a pensar en las obras como algo terminado, pero en el siglo XVIII una pintura en un contexto religioso era un objeto en constante transformación. Cambiaban con el tiempo: se agregaban flores, textos, carteles. No eran solo retratos, sino pequeñas biografías visuales. Ese proceso de cambio culminó en un género pictórico definido: la monja retratada en su catafalco —un ataúd sin tapa—, con su cojín, flores, cetro floral en el pecho y una corona, mirando a la derecha o a la izquierda, con un cartel inferior que contenía toda la información textual. Para llegar a ese esquema transcurrieron más de cien años”.

Las flores se marchitan

Alma Montero, experta mexicana en arte de los virreinatos, afirma sobre los retratos de la colección de monjas coronadas: “Hoy, por ejemplo, existe una gran cantidad de productos milagro que nos prometen juventud eterna. Nadie, en general, quiere hablar de la muerte. En la época virreinal, en cambio, había estampas, libros, sermones y cofradías, cuya única función era recordar la brevedad, la fragilidad de la vida, así como la necesidad de prepararse para lograr una buena muerte”.

Toquica camina por el Santa Clara. Zarta se desplaza por entre las obras del MAMU. Cohen se mueve entre los microscopios de su laboratorio. Álvarez-White anda por su taller. Las monjas yacen ahí, retratadas en su encuentro con Dios. Y mientras tanto, el barco cargado de flores sigue navegando en el universo.

(Le puede interesar: Abel Rodríguez: el nombrador de plantas)