Abel Rodríguez: el nombrador de plantas

Revista Diners

Un sombrero oscuro, una camisa blanca y un vestido negro: así lucía don Abel Rodríguez el pasado 12 de diciembre, mientras subía al escenario. Es menudo, moreno y tiene 83 años. Se acomoda en la silla con una sonrisa. Difícilmente, este sabio podría haberse imaginado estar en una sala del Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU), en el centro de Bogotá, rodeado de curadores, artistas, galeristas y presidentes de banco para el lanzamiento de un libro de más de 250 páginas dedicado a él y a su obra.

De hecho, don Abel no se concibe como un artista. Pero, finalmente, todo lo llevó hasta este momento, como él mismo lo dice en la presentación del libro Abel Rodríguez. Mogaje Guihu. El nombrador de plantas, publicado por Davivienda y Seguros Bolívar, y editado por Ediciones Gamma.

El inicio de Abel Rodríguez

Abel Rodríguez (Mogaje Guihu en lengua muinane) nació en 1941 en Sabana, un territorio ubicado entre los ríos Cahuinarí e Igara-Paraná. De niño, cuando vivía en el territorio de los muinanes, un maestro de cultura tradicional llamado Ganak fue quien le transmitió todo el conocimiento que tiene de las plantas.

Según su linaje, debía ser, además, médico tradicional. Posteriormente, tuvo que trabajar en la industria de la cauchería. “Aprendí lo que ven en ese libro. De eso hablo, eso practico, eso uso y eso me hizo llegar hasta aquí. Y me hace andar por todo lado, que no conocía ni soñaba. Agradezco a mi maestro, porque de él recibí todo”, dice don Abel, de nuevo con una sonrisa, el día de la presentación del libro.

Muchos años después, a comienzos de la década de los ochenta, un grupo de investigadores de Tropenbos, una fundación internacional sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fortalecer la diversidad cultural y la biodiversidad del país, llegó a Peña Roja, en el Amazonas. Allí tenían la responsabilidad de estudiar el bosque húmedo tropical. Su director en Colombia, Carlos Rodríguez, explica en el texto publicado en el libro que “en este escenario aparece la figura prominente de don Abel Rodríguez, el conocedor local de las plantas; toda la comunidad lo reconocía como el más destacado experto en el tema y tal vez el único que poseía un saber completo del mundo de los árboles.

Él heredó el conocimiento de su tío, de quien aprendió desde muy pequeño, en un proceso de transmisión de conocimientos tradicional que tomó muchos años. Esa formación lo convirtió en el nombrador de las plantas, estatus especializado y muy respetado en el mundo indígena”. Uno de sus grandes aportes, asegura Rodríguez, fue nombrar en idioma muinane más de 400 especies de plantas que se encontraban en casi dos hectáreas de bosque, localizadas y demarcadas cerca del asentamiento y la maloca principal Peña Roja.

Sin embargo, poco tiempo después, don Abel tuvo que desplazarse por la violencia en la zona a Bosa, en Bogotá. Tropenbos le otorgó una beca para facilitarles algunos ingresos en la ciudad a él y a su familia, con el objetivo de que registrara sus saberes ancestrales. Don Abel se negó a escribirlos o a grabarlos. Rodríguez le propuso, entonces, que los dibujara. Y así fue como comenzó a dibujar los bejucos utilizados para tejer.

“Eran sus primeros trazos, pero nos encontramos con una maravillosa sorpresa: dibujó las especies de bejuco de una manera estupenda, casi siguiendo el proceso de crecimiento. Incluso dibujó la cestería, paso a paso, como si estuviera tejiendo un canasto”, señala Rodríguez en el texto. Poco a poco, empezó a soltar la mano, y pasó a dibujar árboles, diferentes tipos de bosques y sus transformaciones estacionales.

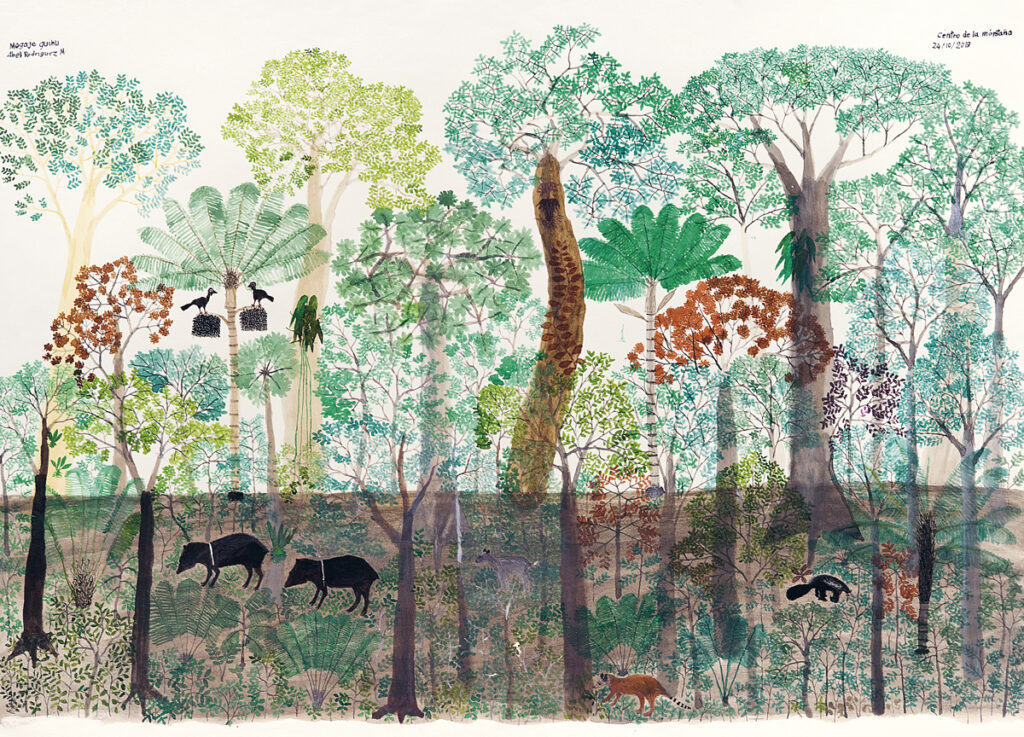

Pablo José Ramírez, el curador del Hammer Museum, quien también escribe un ensayo en el libro, asegura al respecto: “Pronto los dibujos comenzaron a desarrollar una complejidad que es ahora característica en su obra. Un plano marcado por la yuxtaposición de árboles y plantas, que entrelazan elementos monocromáticos traslúcidos, develando tramas colectivas, familiaridades entre especies y sistemas biológicos.

“Los animales empezaron a poblar también sus dibujos, respondiendo al movimiento de las estaciones, lo cual evidencia el movimiento ontoepistémico en su obra; esto significa que los dibujos no actúan como representación estática de una forma de naturaleza anclada en un tiempo abstraído de los ciclos de la tierra, sino lo contrario, el dibujo actúa como la manifestación de la experiencia cognitiva. Es un dibujo que existe en la memoria visual y corporal de don Abel, y que se manifiesta a través de una destreza que se puede explicar desde una vida de contemplación cognitiva”.

“En tal parte está ese árbol, era de esta manera, era de esta altura, cómo es la repartición de las ramas, cómo empieza, cuál es el tronco. Todo eso tengo que tenerlo acá en mi mente”, explica don Abel en el video de la presentación del libro. Él pinta con tinta cada hoja, cada tallo, cada fruto, cada especie, en una paleta de verdes, cafés y amarillos sorprendente. Ha creado varias versiones de El árbol de la vida, el origen del universo; el ciclo anual del bosque de vega, el bosque inundable, el ecosistema de la cuenca amazónica, una serie del bosque firme, una variedad infinita, sorprendente e impresionante de la selva.

(Le puede interesar: Juan Cárdenas, el don de la originalidad absoluta)

Pablo José Ramírez, quien en 2022 era el curador adjunto de Arte Indígena y de Primeras Naciones de la Tate Modern en Londres, fue quien presentó al Comité de Adquisiciones de América Latina la obra del maestro colombiano. El dibujo, que era parte de la serie El árbol de la vida y la abundancia, entró a la colección de la Tate. Así, don Abel se convirtió en uno de los primeros artistas indígenas del Amazonas en formar parte de la colección de este importante museo.

Otro de los momentos memorables en la vida de don Abel fue cuando en 2014 recibió el premio Príncipe Klaus, de la corona de los Países Bajos, que reconoce la labor de individuos u organizaciones que tienen un impacto positivo en la sociedad por medio de la cultura y el arte. “Su profundo impacto radica en su capacidad para transmitir el conocimiento ecológico tradicional a través del arte, educando e inspirando a una audiencia global sobre la importancia de la conservación y el respeto cultural”, aseguran los organizadores del galardón en su página web.

Posteriormente, en 2017, lo invitaron a Documenta 14, en Kassel (Alemania), una de las ferias de arte contemporáneo más importantes del mundo, y desde entonces ha participado en varias exposiciones por América y Europa, en bienales como la de São Paulo (2021), Toronto (2022), Sídney (2022) y Venecia (2024). Algunas de sus obras forman parte de colecciones tan relevantes, además de la Tate Modern de Londres, como la de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, la Fundación Kadist y el Banco de la República.

Una visión

Alrededor del año 2014, Beatriz López, directora artística y cofundadora del Instituto de Visión, vio por primera vez una obra de don Abel en una exposición en la galería Flora y quedó muy impactada. Después logró contactarlo, por intermedio de una comunidad indígena. “Abel no es un paisajista. No va al lugar a retratar la naturaleza. De la selva le queda su memoria (…).

Yo creo que él es un artista universal, no solo colombiano. Si uno ve una obra de don Abel en cualquier parte del mundo, la reconoce. Tiene unas características muy especiales, un lenguaje y un universo propios. Esa particular forma de ver y plasmar el universo es lo que hace importante a un artista”, explica López en un video de la presentación del libro.

“La galería comenzó a representarlo en 2018. Y no solo por su obra, pues lo incluimos en un programa que se llama Visionarios, en el que trabajamos con artistas colombianos que no han sido tan reconocidos en el país por diversas circunstancias. Luego, abrimos otra línea de investigación, Linaje, donde realizamos un documental sobre él. Conocer su historia fue muy importante. Don Abel fue desplazado por la violencia, trabajó en la cauchería y es indígena. Hay muchas más capas aparte de su obra”, le explica a Diners María Paula Bastidas, directora asociada del Instituto de Visión, quien ha construido una relación muy estrecha con el artista.

“Tengo la fortuna de ser muy cercana a él. Don Abel es un sabedor de plantas y todo lo que conoce se refleja en su pintura. Y eso es muy bonito. Cada vez que hace una obra nos explica detalladamente de qué se trata. Es un saber ancestral, y por esa razón es muy distinto trabajar con él que con otros artistas. Creo, además, que hemos construido una relación muy especial, porque lo escucho, y la tradición oral es muy importante dentro de su comunidad; nos hemos conectado así durante estos seis años”, asegura Bastidas.

La directora explica, además, que uno de los mayores retos que ha tenido a la hora de trabajar con él es que sea indígena. “Obviamente, no por nosotros, sino porque en este país sigue habiendo una predisposición hacia los indígenas, pues se piensa que lo que hacen es artesanía, aunque poco a poco se ha ido cambiando ese tipo de discursos”.

“Este libro es muy importante, sobre todo porque es muy difícil hacer publicaciones de arte en el país, pues se necesitan muchos recursos; lanzar esto es, en parte, sacar un archivo de don Abel para que las futuras generaciones conozcan quién es y qué ha hecho, y para que más gente en Colombia conozca su trabajo, pues se conoce mucho más en el extranjero que aquí”, finaliza Bastidas.